宮武外骨の甥にあたる、作家の吉野孝雄さんからご寄稿いただきました。ウオッチドッグが紹介している「滑稽新聞」は、吉野さんが解説、編集した「滑稽新聞」(筑摩書房、1985年)を原資料としています。現在、吉野さんは「宮武外骨解剖の会」を主宰をし、宮武外骨研究の第一人者です。明治時代に、強烈な軌跡を残した宮武外骨の「滑稽新聞」はどんな新聞だったのか。吉野さんに解説していただきました。(※文中の宮武外骨の肖像写真と図版は、吉野さんにご提供いただきました)

『滑稽新聞』とはどんな新聞だったのか

宮武外骨(みやたけがいこつ)という名前が世の中の人々にわりと知られるようになって、会う人から「今の世の中に外骨のような人が出てきてほしいですね」というようなことをよく言われるようになった。

そのたびに、「まあ、そうですね」というようなあいまいな相槌を打ってその場をやり過ごしてきたのだが、歯切れの悪い返事になったのは、心の中で「外骨のような人は二度と出てこないだろうな」といつも思っていたからだ。

そのたびに、「まあ、そうですね」というようなあいまいな相槌を打ってその場をやり過ごしてきたのだが、歯切れの悪い返事になったのは、心の中で「外骨のような人は二度と出てこないだろうな」といつも思っていたからだ。

それにはさまざまな理由があって、一口では説明しきれないのだが、ひとつには、外骨はべつに現在よく言われているような「反骨のジャーナリスト」になろうとしてなったわけではなく、文筆をもって時代に切実にかかわっていくなかで必然的に生まれた存在だったからである。いわば、時代の落とし子、のような存在だったのだ。明治維新以後の日本の歴史の歩みとのかかわりの中で「宮武外骨」は誕生した。

■「骸骨」はお洒落

宮武外骨を最初に有名にしたのは、明治22年(1889年)に明治新政府によって発布されたいわゆる「帝国憲法」をパロディ化した戯画によって不敬罪に処せられた「事件」によってだった。

当時盛んに売られていた憲法発布式の錦絵をもじり、自ら主宰する会員組織の雑誌『頓智協会雑誌』の誌上に、骸骨が「頓智研法」を「下賜」する戯画を掲載して不敬罪に処され、通算で3年8ヵ月の獄中生活を余儀なくさせられたのだ。

当時外骨は、自分自身の「外骨」(ぐわいこつ)という名前と「骸骨」(がいこつ)が類似音であることから自分自身をあらわす象徴として骸骨の絵をしばしば誌上に掲載している。よって戯画に描かれた骸骨は外骨自身を表現したものなのだが、当局から天皇を意味するものと認定され、天皇を「人々が忌み嫌う」骸骨として表現したとして、不敬罪という重罪で処罰されることになったのである。

「不敬罪」は明治13年(1881年)に制定された旧刑法で明文化され、天皇や皇族、御陵などに対して不敬の言動があった場合、たとえば天皇に対するものは3月以上5年以内の懲役に処すという法律で、太平洋戦争後の昭和21年(1946年)まで存在した法律である。ただ単に言葉の上で天皇と下賤なものをくっつけて表現しただけで罰せられたという話も聞く。それにしても、外骨の重禁固3年の刑は重すぎた。

江戸の文化を少しでも理解する者であれば、「骸骨」の絵は決して「人々の忌み嫌う」ものなどではなく、むしろお洒落な図柄としてうけとめられたはずなのだ。骸骨の柄は伝統的で粋な図柄として江戸の人たちに好まれ、浴衣地のデザインとしても用いられていたほどだ。人間一皮むけばみな骸骨なのだから、美人も不美人も武士も庶民も同じ人間だという洒落が含まれ、そのことが洒落を粋だと考えた江戸っ子たちに好まれもて囃されたのであった。その洒落が理解できず権威を振りかざして重罪を科したことじたいが野暮の骨頂だった。

この「事件」が結果的に宮武外骨をきわめてやっかいでしぶとい反骨の操觚者(そうこしゃ・ジャーナリスト)に育て上げてしまうことになった。「不敬罪犯」としてのレッテルは生涯外骨についてまわった。本人の心には権力の理不尽さに対するかぎりない怒りが渦巻いた。

■権力者の失墜・狼狽が「滑稽」

出獄後雌伏8年。明治34年(1901年)1月、大阪に現れた外骨は印刷業を営む福田友吉の協力を得て『滑稽新聞』を創刊する。以後8年間にわたる発行期間に外骨を含めた関係者の入獄5回、罰金刑16回を受けるというすさまじい筆禍を受けることになる。『滑稽新聞』はあくまでも「滑稽」を旨とした月2回発行の雑誌形式の新聞で、特に権力批判を主眼としたものではなかったが、世間の現実すべてを「滑稽」という視点で捉えるうちに権力や権威が本質的に内在する滑稽な姿に行き着いてしまうのだ。力を誇示する者が失墜し狼狽する姿こそが滑稽の極みだということを誌面を通じて読者に見せつけたのである。

『滑稽新聞』がどんな弾圧にもめげることなく執拗に不正を追及するうちに、追い詰められた相手がみずから苦し紛れの失態を演じ、その姿が『滑稽新聞』の恰好のネタになった。

『滑稽新聞』が8年間に取り上げたおもな事件は、警察署長の汚職事件や警察官による強請、薬の誇大広告、宗教の堕落、司法の不公平やずさんさ、大手新聞の権力との癒着の告発などであったが、時には「勧業博覧会」に熱狂する庶民の愚かな姿などもその筆誅の対象となった。

みずからの読者を罵倒したり、同業の新聞社を批判することは商業ジャーナリズムのタブーであり、両刃の剣となってその矛先はやがて自分自身に向けられるというのが常識だが、そんな忖度は一切なし。読者が離れていくどころか『滑稽新聞』は発行部数をますます伸ばし、最盛期には月に8万部を発行する勢いであった。現代では100万部を超える部数に相当する。

人はみずからの愚かさを指摘されても、それが正鵠を得ている限り素直にそれを受け入れるのだということをこの事実は物語っている。

その実際の記事をここで紹介するゆとりはなく表現上もきわめて困難なので、すでに刊行されている『滑稽新聞』の誌面をなんらかの方法で読んでいただきたいのだが、その一部はこの原稿が掲載される『ウオッチドッグ』で見ることができる。

■自ら取材し、記事を書く

『滑稽新聞』の報道スタイルは我々が現在抱く新聞のイメージとはかなりことなっている。整理してみるとかなり特異な存在であることがわかる。

まず、滑稽新聞社は「社」と称しても、実際は現在のような会社組織ではなく、外骨本人とその協力者による個人経営で、スタッフも『滑稽新聞』の姿勢に共鳴した近所の商店の若旦那や、時代の変わり目で仕事を失いつつあった元浮世絵師の画家などが中心の、いわば同志的な人達だった。よって取材も読者や知人からの情報をもとに社主の外骨自身や数人のスタッフがみずからの足で取材し記事を書く、というスタイルだった。必然的にその取材の範囲も限られていた。

そして、大上段に正論をふりかざし言論だけで不正を告発する、というのではなく、欠点もあり弱点もある一個人としての記者=外骨が、社会のあちこちにはびこる不正や不条理に疑問を呈し、それと闘い弾圧されることを繰り返す姿を記事にしたのだ。

告発しても懲りない鉄面皮の相手には名誉毀損覚悟でそのスキャンダルを暴き、裁判闘争に持ち込みその経過を報道するという手法をとることもあった。沈黙しうやむやのうちに逃げ切ろうとする相手を追い詰める最終手段でもあった。これは現代の週刊誌の手法に似ている。違いは『滑稽新聞』には現代の週刊誌にはないユーモアに満ちたパフォーマンスのおもしろさがあった点だ。

告発しても懲りない鉄面皮の相手には名誉毀損覚悟でそのスキャンダルを暴き、裁判闘争に持ち込みその経過を報道するという手法をとることもあった。沈黙しうやむやのうちに逃げ切ろうとする相手を追い詰める最終手段でもあった。これは現代の週刊誌の手法に似ている。違いは『滑稽新聞』には現代の週刊誌にはないユーモアに満ちたパフォーマンスのおもしろさがあった点だ。

やがて、こうした『滑稽新聞』の闘う姿を見て、共鳴した多くの弁護士が手弁当で集まり筆禍事件の弁護にあたるようになり、舞台を法廷に移して検事や判事を相手に裁判闘争を繰りひろげ、その一部始終が『滑稽新聞』誌上で面白おかしく報道された。

いきおい、ひとつの事件をあつかう時間は長くなり何回にもわたり誌面に連載されたから、読者は首を長くして次の発行を待つことになった。かくして『滑稽新聞』の評判も高まって行った。それらメインの事件以外の他のこまごました事件は、「近事雑報」という誌面をもうけてそこにまとめて簡略に報道した。

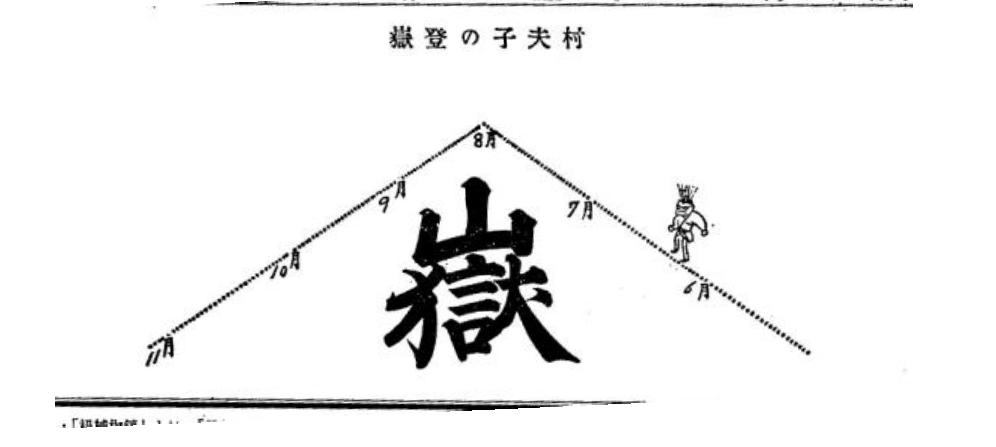

■まるでチャップリン

こうして、『滑稽新聞』は常になんらかの事件を起こしたりそれに巻き込まれたりしながら発行を続け、罰金刑のみならず関係者が筆禍で入獄することもしばしばだったが、そんな時「滑稽記者」=外骨は懲りるどころか「よろこんで入獄」し、社をあげて「入獄祝賀会」や「出獄祝賀会」を盛大に開き、入獄中は「入獄日記」を連載して監獄生活の一部始終を誌面で報道した。

かくして権力は弱者を痛めつける横暴な存在として読者に印象づけられ、罪人であるはずの「滑稽記者」のこっけいで間抜けな引き立て役に仕立て上げられてしまうのだ。強いはずの権力や権威の仮面を弱いはずの一個人である「滑稽記者」が引きはがしてゆく。読者はその立場の逆転劇の一部始終を目撃し、権力に対して日頃から抱いてきたうさんくさい思いを晴らすことになった。

かくして権力は弱者を痛めつける横暴な存在として読者に印象づけられ、罪人であるはずの「滑稽記者」のこっけいで間抜けな引き立て役に仕立て上げられてしまうのだ。強いはずの権力や権威の仮面を弱いはずの一個人である「滑稽記者」が引きはがしてゆく。読者はその立場の逆転劇の一部始終を目撃し、権力に対して日頃から抱いてきたうさんくさい思いを晴らすことになった。

『滑稽新聞』のこうした報道のやり方は、ジャーナリズムというよりもエンターテイメントの表現方法に近い。

わかりやすく言えば、『滑稽新聞』の読者はチャップリンの喜劇映画を見ているような印象を持ったはずだ。一個人としての滑稽記者=外骨がきわめてきまじめに権力に立ち向かい、自分も傷つきながら相手の不正の本質に迫ってゆく。普通であればそこに妥協が生じうやむやのうちに収まってゆくはずの事件が、非妥協的な滑稽記者=外骨の執拗な追及の前に狼狽しついには失態を演じたじたじとなり尻尾を出してしまうのだ。もっとも、常に身の危険がついて回った点が単なるエンターテイメントとは違っているわけだが。

■ぶれず、おもねらず

というわけで、『滑稽新聞』と現代の新聞などのジャーナリズムを単純に比較することはできないのだが、あえて比較してみると、現代のジャーナリズムの抱える問題の本質がかなり鮮明に見えてくる。

現代の商業ジャーナリズムは、すべて営利を目的とした会社組織によって運営されている。会社という組織を存続させ、社員がそれなりの収入を得て生活しなくてはならない。社員はジャーナリストとしての自負を持ちながら、一方では切実な生活者として自分自身と、その拠り所としての会社組織を守らなくてはならないというジレンマを抱える。そこに、ほぼ個人経営で組織を守る必要のない滑稽記者=外骨との決定的な違いがある。

営利的な会社組織だから、発行部数は無視できない。不特定多数の相手に支持されなくてはないから、公平中立をモットーに最大公約数的な正論を主張することになる。これに対して『滑稽新聞』は正論を言うには言うが多数の読者の反応におもねることなく、あくまでも滑稽記者=外骨の主観を通した常識に基づいて不正を断罪する。だから、ぶれることもなく何かに対するおもねりもない。

例えば、戦争報道である。日露戦争の際に黒岩周六が発行していた『万朝報』が一貫して反戦論を主張していたが、開戦が近づくにつれ好戦論に傾く世論から発行部数に影響が出始め、一転して開戦論に転換した、という有名な話がある。同様に、その後の太平洋戦争時にも各紙一斉に戦争をあおり、戦後にジャーナリズムの戦争責任として反省を持って語られていた時期が長く続いた。

『滑稽新聞』は戦争の不条理な実態を風刺することはしても、正面切っての戦争批判や反戦を訴えることはなかった。たとえ戦前に反戦を訴えても、いざ開戦すれば勝利するしかなく、身近に戦死者が出る現実のなかでの戦争批判は不可能だ。せめて人々の好戦気分を煽るようなことをしないでいるだけだ。そのためか、日露戦争中の『滑稽新聞』は「賂軍(ろぐん)とのたたかい」と称して役人の収賄事件をターゲットに「たたかい」を展開した。

■権力監視を貫く

テレビ放送をもしジャーナリズムの一部と考えるなら、視聴率とスポンサーの関係にも同じことが言える。いきおいスポンサーの顰蹙を買わない、当たり障りのない「中立」で耳あたりの良い「正論」を主張することになる。

当たり障りのない「中立」な「正論」ほど人間味が感じられず胡散臭くつまらないものはない。「中立」な「正論」など実はありえないのだが、時には忖度が過ぎて権力の宣伝機関かと思えるような論調のものまで現れる。

宮武外骨は、堅苦しく言えば、ジャーナリズム=新聞は常に権力を監視し批判続けるべきものだ、と考えていた。権力は常に強大な力を持つ。それに対しその権力を受ける庶民の力は弱い。そのバランスをとるところにジャーナリズムの存在意義はある。しかし、それを徹底して貫きとおすことができたジャーナリズムは皆無といってよい。権力の執拗な弾圧に最後は挫折せざるを得なかったが、『滑稽新聞』は微力ながらそれを最後まで貫こうとしたように見える。

報道機関はあらゆる権力と絶縁すべきものだという信念のもと、当時の大阪を代表する某紙が有名な大物政治家をバックにしていることを誌面で素っ破抜いた。またある時は、めぼしい事件がなくやや中だるみ感が続いた『滑稽新聞』を読者が「おもしろくない」と批判し投書すると、その投書を誌面で紹介し、滑稽記者=外骨は常に必死で編集にあたっているのだからたまにおもしろくない時があったからといって文句をいったらバチが当たる、「おもしろくないと思うなら他の新聞を読め」と一蹴した。

また、当時大阪で開かれた「内国勧業博覧会」を「馬鹿覧会」と揶揄し、それに我を忘れて熱狂する市民の滑稽な実態を記事や挿絵で紹介した。現在でいえば「万国博覧会」に熱狂する市民の姿を批判的に記事にしているわけだから、読者を含む大衆の多くを敵に回しかねない危険な行為だった。

■広告も笑いの素材に

さらに『滑稽新聞』はその誌面の広告までも笑いの素材として利用した。広告のパロディを掲載したのだ。たとえば、『滑稽新聞』がある「詐欺事件」を扱っている時期、それまで広告欄に掲載を続けていた「鶴香水」という広告に似せて「サギ香水」という広告を勝手に作り、一般の広告の中に紛れ込ませて掲載した。読者は何の気なしに見ていたいつもの広告が突如おかしなものに変わっているわけだから、「あれ?」と思いすぐにニヤッとしたのではないか。

かくして、いつも日陰の存在でしかなかった広告欄が一躍読者の注目の的になった。「ハッキリ」という目薬が「ハッタリ」になり、「ヘルプ」という下痢止めが「ヘップ」というおならが出る薬の広告に変化した。他にも紹介しにくいような少々下品なものまで多数ある。さすが『滑稽新聞』に広告を出すような洒落のわかるスポンサーだが、広告効果への期待がより強かったということだろう。

しかし、それによって『滑稽新聞』から読者やスポンサーが離れていくことはなかった。それどころか『滑稽新聞』の評判と人気はますます高まり、発行部数を伸ばしていった。

しかし、それに反比例して権力からの弾圧は陰に陽にますます厳しさを増した。個人としての抵抗には限界もあった。その最盛期に、『滑稽新聞』は「自殺号」なるものを出してみずから廃刊してしまったのである。時に明治四一年(一九〇八年)十月。二年後にはあの「大逆事件」がある。当時、社会主義者に接近しつつあった外骨にも当然身の危険が迫っていた。

発行部数が落ち込み、採算が合わなくなって廃刊するのが常なのに、その最盛期に権力の弾圧で廃刊し、しかもみずから「自殺」すると宣言して廃刊した新聞は筆者の知る限り他に例がない。営利企業の会社組織のジャーナリズムではまず不可能な芸当だからだ。

■現代の「外骨」は現れるか?

こうして、『滑稽新聞』の報道姿勢や表現方法などの概略を振り返ってみると、冒頭に書いた「外骨のような存在は二度と出ないだろうな」というと言った筆者の感想の理由を少しは理解していただけたのではないかと思う。

外骨のような存在になるには、ほかにも、卓越した表現能力と文章力、ユーモアのセンス、時には命がけの粘り強い精神力と体力、そしてなにより、人生の若い時期に権力による理不尽な弾圧を受けそれに耐えるという希有な経験が必要だ。それらすべてを満たしたところに現代の「外骨」は実現する。

外骨のような存在になるには、ほかにも、卓越した表現能力と文章力、ユーモアのセンス、時には命がけの粘り強い精神力と体力、そしてなにより、人生の若い時期に権力による理不尽な弾圧を受けそれに耐えるという希有な経験が必要だ。それらすべてを満たしたところに現代の「外骨」は実現する。

だから、大変残念ながら、現代に、外骨のようなジャーナリストの出現はまず難しいのではないか、と思う。さらに、たとえ現れたとしてもその周囲に、それを支える支持者と協力者、さらに資金援助のできる大物が現れるかどうか、はなはだ疑問と言わざるを得ない。

外骨の時代にはまわりにそうした人達が多数存在し、その時々に外骨を支えた。現代では特異な人物は共感を受けるどころか孤立してしまう危険すらある。それどころか、出現する以前にその芽がつみとられてしまう心配もある。すべて無難に無難にというのが現代だ。

それでもなお、外骨が命がけで苦闘したその事実を糧として、その精神と覚悟を受けつぐジャーナリストが育ち活躍していただくことを切に願いたい。精神と覚悟を受けつぐことだけは可能だからだ。

孤軍奮闘する「ウオッチドッグ」記者の健闘を祈らずにはいられない。正論に終始することなく、読んでおもしろく人の心に訴える人間味のある記事をめざして。そして、なによりもユーモアを忘れずに。

■吉野孝雄(よしの・たかお)さんの略歴

1945年、東京生まれ。外骨の甥。1980年、『宮武外骨』(河出書房新社・現在は河出文庫『宮武外骨伝』)で第7回日本ノンフィクション賞を受賞。著書に『過激にして愛嬌あり』、『飢は恋をなさず 斎藤緑雨伝』(以上筑摩書房)、『自由は人の天性なり』(日本経済新聞出版社)、『文学報国会の時代』(河出書房新社)、『外骨戦中日記』(河出書房新社)、編著に『予は危険人物なり 宮武外骨自叙伝』(筑摩書房)などがある。その他、『宮武外骨著作集』全8巻(河出書房新社)、『宮武外骨・滑稽新聞』全7冊(筑摩書房)などの編集に携わる。