ウオッチドッグ記者は、宮武外骨の「滑稽新聞」を紹介してきた。その明治という時代を調査する過程で、宮武外骨が、南方熊楠、小川定明と並び「大正の三奇人」と呼ばれていたことを知った。南方熊楠は、「知の巨人」と評された民俗学者で、現代でも広く知られている。では、もう一人の「小川定明」って誰だろうと思い、調べてみた。

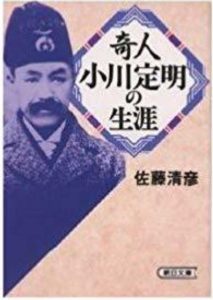

今から26年前の1992年に、小川定明の人生をたどった本が発行されていたことを知った。著者は、元読売新聞記者の佐藤清彦氏。タイトルは、「奇人 小川定明の生涯」(朝日文庫)。読み進めるとこれがまた、面白い。

小川定明は、明治中期に、大阪朝日新聞の記者として活躍していた。当時の全ての戦争に従軍し、奇抜な行動と口語体を使った独特の記事に、読者が魅了されたという。「大阪朝日に小川定明あり」と言われるぐらい、名の知れた記者だった。小川定明は、宮武外骨が「滑稽新聞」で活躍し始めた明治35年頃に、大阪朝日新聞社を退社している。

その後、小川定明の消息は、プツリと消えた。さまざまな伝説を残したまま、消えてしまった小川定明について、世間では憶測と噂が飛び交っていた。そして、月日が経つと、人々の記憶から「小川定明」の名前は消えていった。佐藤氏は、晩年の小川定明の動向を調査し、謎に満ちた実像に迫っている。

この本の中でも紹介されているが、1979年2月4日付の朝日新聞が、創刊百周年記念企画として、「小川定明」の特集を組んでいる。当時の朝日新聞では、名物記者だった小川定明を知る人もまだいて、その逸話は語り継がれていたのだろう。

なかなか面白い逸話が盛りだくさんだが、朝日新聞の記事を抜粋して簡単に紹介する。

人物像

「朝日人列伝の中には変わり者も少なくなかった。小川定明記者などは、まさに奇人記者中のピカ一といっていい」

「いつも色のあせた赤いトルコ帽をかぶり、粗末なよれよれの洋服を着、禿げた頭を光らせ、黄色い乱抗歯の間から、奇語、警句を吐いて人を笑わせ、常は為すこともなく遊び歩き、事ある時は5、6人に匹敵する成績を挙げるので、一時は大阪朝日の名物男と呼ばれていた」

徹底した実情報道と新鮮な文体

「『大阪朝日に小川定明あり』と知られたのは、日清戦争に特派させたときからである。新文学ばりの流暢な口語体の新鮮な従軍報道は、初めて大国と対戦した国民のむさぼり読むこととなった」

「明治30年、植民地台湾は、島民の武装ゲリラで混乱の渦中にあった。初めて植民地を持った日本の統治政策の不手際によるもので、国民の間に『台湾はどうなっているのか』との声が高かった。朝日は、小川定明を特派して、その実情を報道させたが、彼は『台湾の真相』と題して46回に渡って連載した。このレポートは、今でも近代史研究者の貴重な資料となっている」

豪快な逸話。「軍艦追っかけマニラ遠征」

朝日新聞の記事が長いので概略する。明治31年、米西戦争が起こった。朝日は、戦争の行方を報道するため、ベテラン小川定明記者をマニラに特派することにした。朝日の会計は、取材費用として、現金300円(当時の貨幣価値)と、100円の電信切手を小川定明に渡した。当時では、大金である。電信切手100円を別にしたのは、会計課長の苦肉の策で「酒好きの小川のことだから、現金だけではあぶない。切手にして渡しておけば報道電報だけは大丈夫だろう」という含みだったという。佐世保に停泊中の軍艦「松島」に便乗して乗り込むはずだったが、旧友に会うため、博多に立ち寄った。そこで、旧友が催した「壮行の宴」に現れた芸者に一目ぼれ。博多に居続けているうちに、軍艦「松島」は出航してしまった。小川定明は、乗り遅れてしまったという。普通の記者なら、そこで会社に平謝りして、諦めるのがオチだろう。さて、小川はどうしたのか。

さすがの小川も途方にくれたが、そこはベテラン記者、ともかく何か手はないものかと呉軍港へ行く。呉の海軍では、「今から汽船で香港か澎湖島に行けば、(軍艦)松島と出会うかもしれない」と言われ、即座に汽船に乗りこんだ。もし、松島に出会わなければ、台湾で巡査でもするつもりだったという。澎湖島に着くと、追っかけていた軍艦「松島」が停泊していた。何食わぬ顔で軍艦に乗り込み、マニラへ到着。現地に着くと、的確な戦闘の見通しを流暢な文章で書き、記事を送り続けた。東京と大阪の朝日新聞に35回に渡って「麻尼拉(マニラ)遠征記」を連載したという。

「奇人 小川定明の生涯」によると「米軍によるマニラ攻撃をその目で見たのは、日本人記者として定明だけであった。外電は、このような戦況を、いかにも激戦が繰り広げたように書く。敗者は、刀折れ矢尽きた形にしたいし、勝者はその勇敢戦闘を讃えられたいからである。しかし、定明の目から見ると、外電は間違いが多いだけでなく、時に、事実とまったく反することを報道していることになる」

「余の如き独立独行、絶えて情実の為に掣肘せられざる者は、正確に詳細に事実を報じ、大いに世人の疑惑を解かざるべからずの義務ある」と悟った定明は、「・・・スペイン人が金湯の固めと誇りたる城郭の僅かに30分時の戦闘、両軍30余名の死傷者ありしのみにて脆く陥落させるが如き児戯的戦争をもって終局を告げたる理由を明らかにすべし。読者乞う。余の通信を取って、これを外国新聞の記事に対照せよ。けだし、思い半ばに過ぐるものあらん」。さらに「・・・麻尼拉(マニラ)城は、一発の弾丸を放たずして米軍に降りたれば、麻尼拉市街もまた一発の外弾をも受けず、諸般、秩序整然として、ほとんど平常に異ならず」と事実を淡々と報道している。

「奇人 小川定明の生涯」によると「このような真実の証言、それも独占的な証言が読者に歓迎されないわけはない。懲罰覚悟で帰国した定明だったが、案に相違の盛大な歓迎会が開かれ、多額の特別賞与金というおまけまでついた」という。

朝日新聞を退社

「『こうして事あるときは、5、6人分の働きをする』小川定明だったが、平生、余りの無頓着な奇行ぶりに社の幹部も持て余し、彼は明治35年に退社となる」

生い立ちと晩年

「小川定明は、尾張徳川家譜代の家柄に生まれ、15歳で藩主慶勝の小姓となった。廃藩後は洋学校に入りフランス語を学び、秀才であった。どんなわけがあって奇道に走ったのか知らぬが、彼は常々友人に『人間は老後や死後のことまで計を立てるが、年老いていくら金を持っていてもつまらない。楽しみは味わえるうちにしておくものだ。老いて村役場の小使い、病院の門番、あるいは野たれ死にすれば、なお可なり』といっていたそうだ」

「奇人 小川定明の生涯」では、その言葉を通りに行動した小川定明の意外な晩年を追っている。