明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

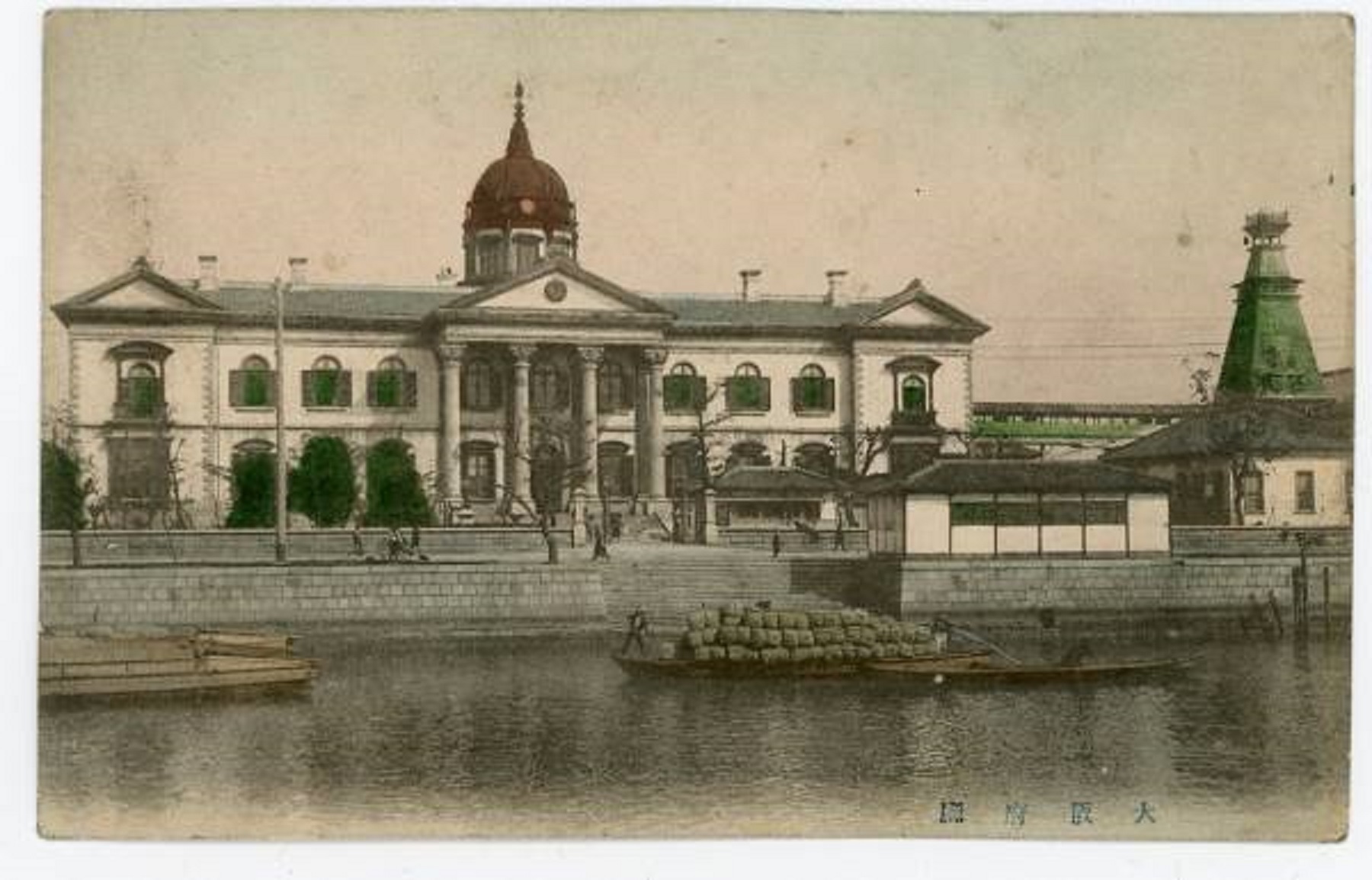

宮武外骨の滑稽新聞は1901年(明治34年)に発刊し、8年間続いた。地方行政を傘下に治めていた内務省官僚とのバトルの歴史だった。 当時の内務省は、現...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

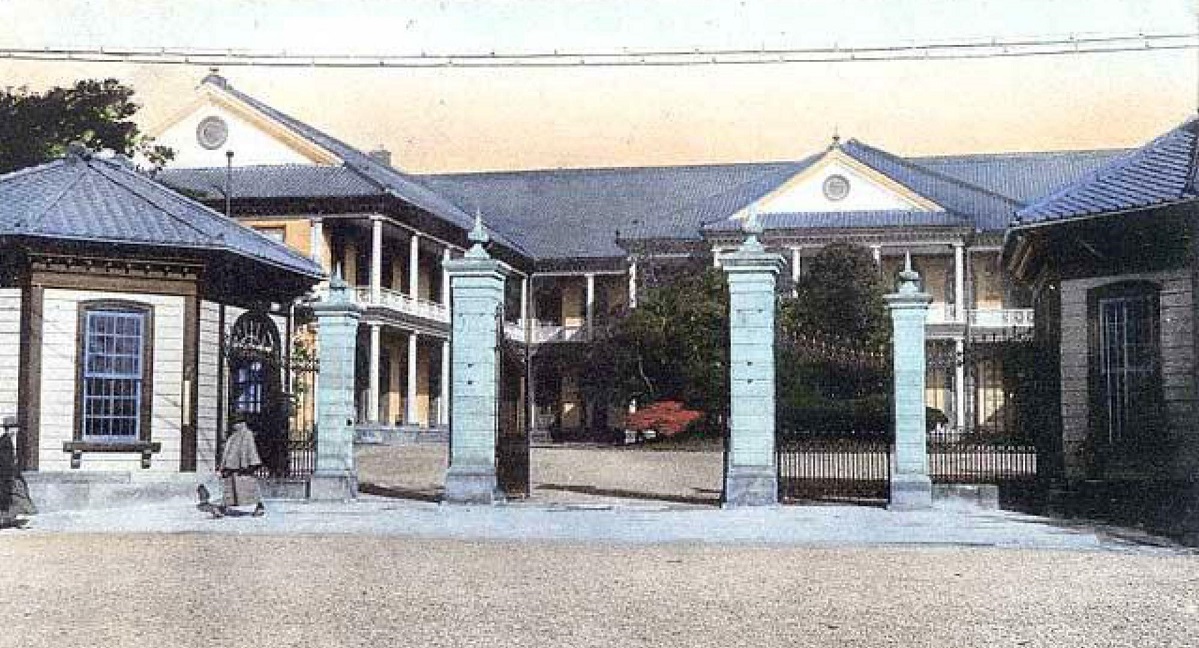

明治の滑稽新聞は明治36年6月5日、50号の発行記念の特集を組んでいた。50号記念の特集では、「五逆十悪消滅予想の図」という風刺画を描いて、滑稽新聞...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

宮武外骨の手による「滑稽新聞」が創刊してから2年目となる、明治36年(1903年)1月。ウオッチドッグ記者が注目したのは、1月20日の第42号と、2...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

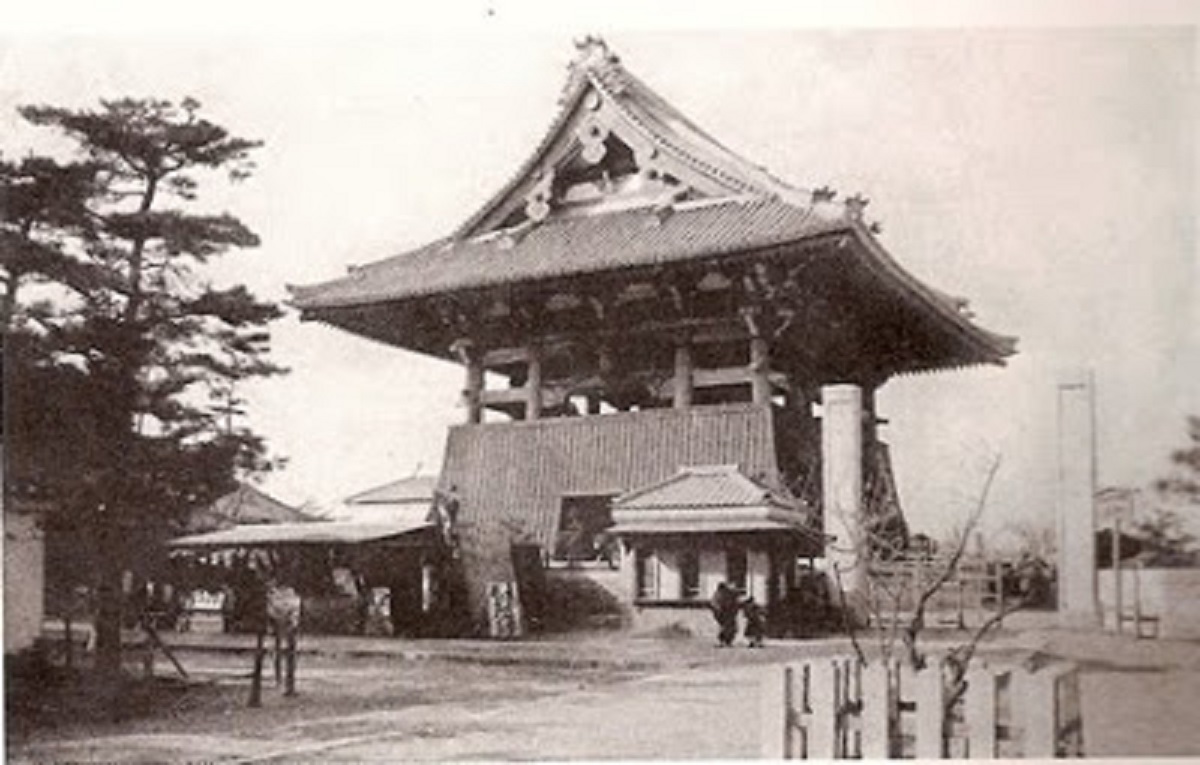

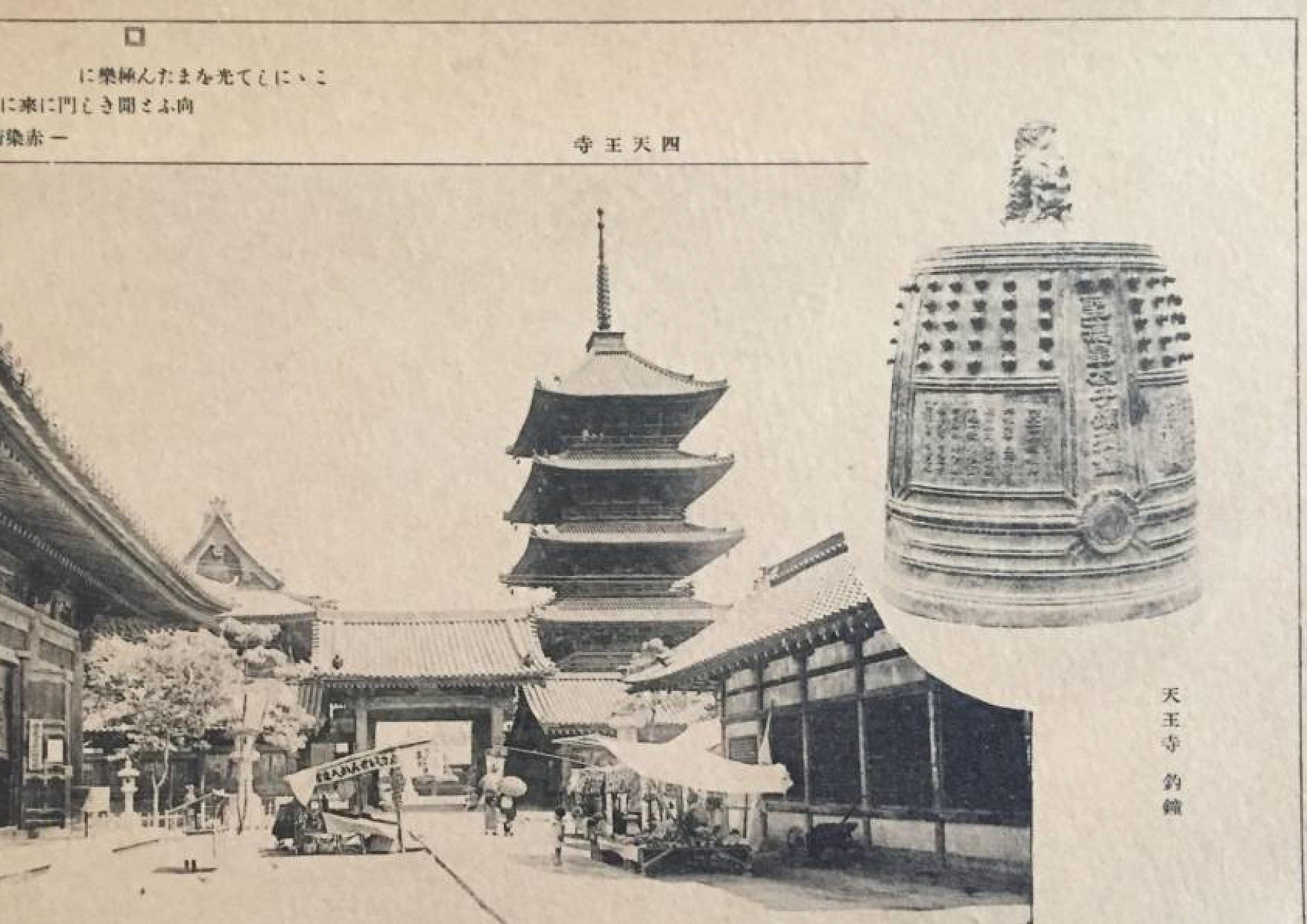

明治のジャーナリスト宮武外骨が、滑稽新聞の紙上で、「破鐘」、「大釣金儲」と6年間も批判し続けた四天王寺の大釣鐘の問題は、その後どうなったのか。 鋳造...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

滑稽新聞は、明治41年6月5日の第164号で、2ページにわたり四天王寺「撞初式」の模様の特集を組んでいる。その後、鳴らない大釣鐘をめぐり、当時の在阪...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

大阪で開催する第5回内国勧業博覧会にあわせて、四天王寺が計画した大釣鐘をめぐり、滑稽新聞は明治35年(1902年)4月から、「世界無二の大釣金儲」だ...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

明治36年2月20日付の滑稽新聞に「賄賂辞典」という記事が掲載された。賄賂流行の世の中であるから、隠語を集めた辞典を編集してみたという。 滑稽新聞は...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

明治29年2月20日付の滑稽新聞・第109号は、「明治の町内ネタ」を掲載した。当時、ペスト病を予防するため、市内家屋内の大消毒清潔法を施行し、役所か...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

滑稽新聞が明治39年5月5日に、久々に四天王寺の大釣鐘の近況を「破鐘(われがね)」と題して報じた。「鋳造の成績至極良好なり」と大阪朝日新聞が「提灯持...

明治の滑稽新聞

明治の滑稽新聞

日露戦争後の緊急勅令で、滑稽新聞の号外が明治38年9月13日、発行停止と発売禁止になった。約2ヶ月後の11月30日に勅令は廃止となり、宮武外骨は12...